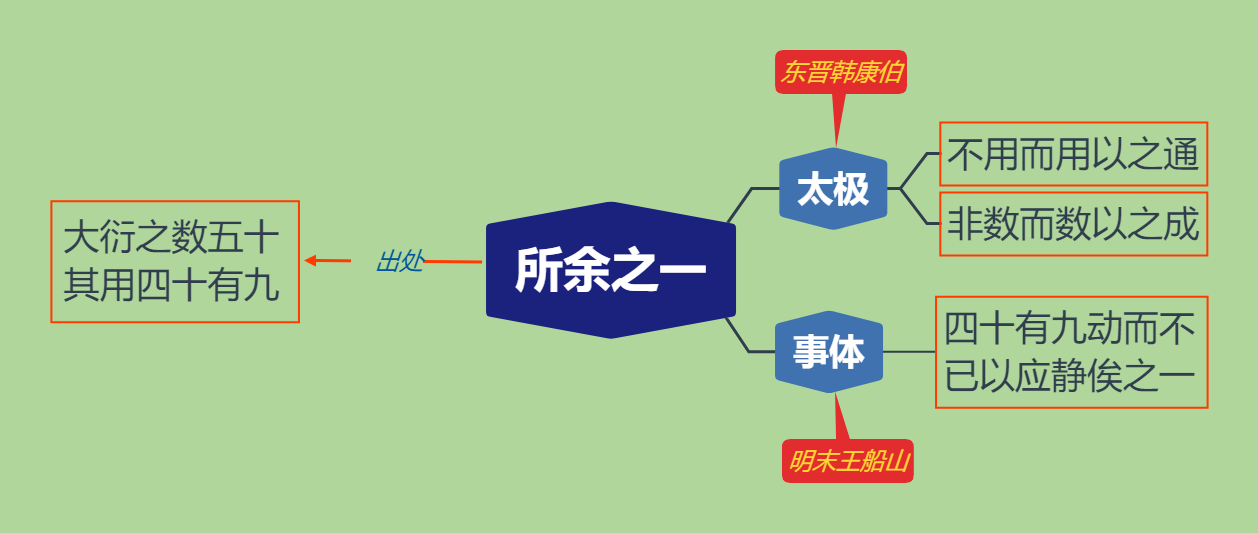

为什么说“大衍之数五十,其用四十有九”,其不用之“一”该当如何?《系辞》正文并没有作出交待。东晋韩康伯引用王弼的话说:“演天地之数所赖者,五十也,其用四十有九,则其一不用也,不用而用以之通,非数而数以之成,斯易之太极也。四十有九,数之极也,夫无不可以无明,必因于有,故常于有无之极而必明其所由之宗也。”按照康伯的意思,天地之数为五十有无,而真正用来推演成卦的则只有五十,即使这五十策,也要先取其一,并不参与演卦的操作过程。那么所取之一,岂非毫无所用?当然不是,表面看似不用,实则大有所用。如果从哲学层面讲,这一策不仅可以代表太极,而且蕴含着“有”和“无”之间难以言喻的互根,互存和互化的关系。另外“天地之数”,其义在一个“全”字。所谓的“全”,也就是其大无外,其小无内,包揽所有,囊括始终,无所遗漏。而“大衍之数”,其义在一个“大”字。所谓的“大”,在此指全部之中的关键之处和主要方面。

既然说“其用四十有九”,那么必余其一。按照韩康伯之意乃视其一为太极,而依从王船山之意则视其一为所占之事体。不管视之为太极,还是视之为事体,愚以为两说皆有可以然之理。蓍占之术,自有成轨可循,以待问者。其法乃易道固有之一端,虽无所不衍,无所不及,而对于具体的求问之人而言,通过卜筮而决疑的,不过一事罢了。余其一策以象征所要占问的将成之事,这不过是人谋先定而后用其余,因为通过后面的“四营十八变”得到本卦和动爻,就可以审察得失吉凶及其变化。所问之事虽然是一个,但当其未成之先,固然变化无穷,所以参与演卦的四十九策,则动而不已,以应合静俟之一。由于所俟之一无常主,所以在大衍五十策之中,并无固定不易的特殊一策,任何一策,地位都是平等的,机会也是均等的,功效都是一样的。其一应当因时而立,随机而取。待其无心之分以为两,然后再挂一而成三,则先前置于筮案而不用之一,就可以作“成三”之用。这也恰恰符合王弼所谓的“不用而用以之通,非数而数以之成”。据朱熹“筮仪”,此其一,即“取其一策,反于椟中”者。朱熹之说谬也。若将其一策,反于椟中,那么后面所谓的“挂一以象三”,将自何处而言呢?另外,既然曰“反”,可见必先自椟中取出,紧接着又“取其一策,反于椟中”,这种举动完全是多余的,也是毫无意义的。实际上每筮一卦必须要具备象征天地之数的五十五策,每得一爻必须要用到象征大衍之数的五十策。先舍其五,后置其一,其中所蕴,大有深意。最为合理的解释应当是:五策虽备,而静放于椟中,仍在幽暗之处,并不取出,以象征卜事之中那些不可测的领域;然后将自椟中取出的五十策,抽出一策置于卜案,在蓍占过程自始至终定而不移。此一策,看似无用,却非无用,只是未作随后将要实施的分、挂、揲、扐之用而已。假如无此一策易经筮法原文及解释,则太极无以立,三才无以成易经筮法原文及解释,事体无以定。可见,此静俟的一策,并非无关紧要,不然先圣的微言大义,岂不成了今日所谓“卖关子”的话了。由其精密简要的筮法设计,也足可见古人之智慧。