编者按

弹幕是今天观看网络影像时最常见的文化现象,但乱花渐欲迷人眼抖音四大名著人物点击率,如何理解这一“二次元”世界的表象,也不容易。李静以四大名著在B站上的弹幕现象为例,重新讨论了弹幕的趣味性、解放感与反讽意味,同时也揭示了资本—平台—流量三位一体对它的控制,导致这种趣味是被规定的,是一种网络世界的治理术。

弹幕版四大名著 :“趣味”的治理术

文 | 李静

(《读书》2021年1期新刊)

古希腊神话中,伊卡洛斯是最早飞翔的人。他与父亲为了逃离克里特岛的牢笼,用蜡和羽毛制作出自己的翅膀。在法国社会学家吉勒·利波维茨基看来,数字技术帮助人们超越了此时此地的局限,尽情滑翔于无边无际的信息之海,每个人都变成了进化版的伊卡洛斯。他将我们的时代特质描述为“轻文明”,对“轻”的崇拜全面支配着物质世界与文化世界。轻盈快捷的流动,不已是互联网上的日常风景吗?而且,轻对重的袭击,可谓无往而不利,就好比互联网所培育的弹幕,那些如子弹般射向视频的文字碎片,正有如此威力。

绿布

我从未见过如此厚颜无耻之人

俺也一样

awsl

试想在B站(国内著名弹幕视频网站)上,打开央视老版电视剧《三国演义》的首集“桃园三结义”,目睹刘备慷慨陈词、关羽表白明主,英雄豪情几欲破屏而出。当此关头,张飞冒出一句“俺也一样”,弹幕随之炸出无数个“俺也一样”,嘲笑或自嘲“没有文化”的窘态。仅此四字,在一瞬间就让观众跳脱庄严肃穆的氛围,《三国演义》被翻转为充满了喜感的小剧场。片头曲响起“古今多少事,都付笑谈中”,剧情悲,弹幕喜,悲喜交加,厚重的经典就这样换上了“笑谈”的面孔。

上为《三国演义》(1994)第1集原剧照,下为弹幕飞过时的景象

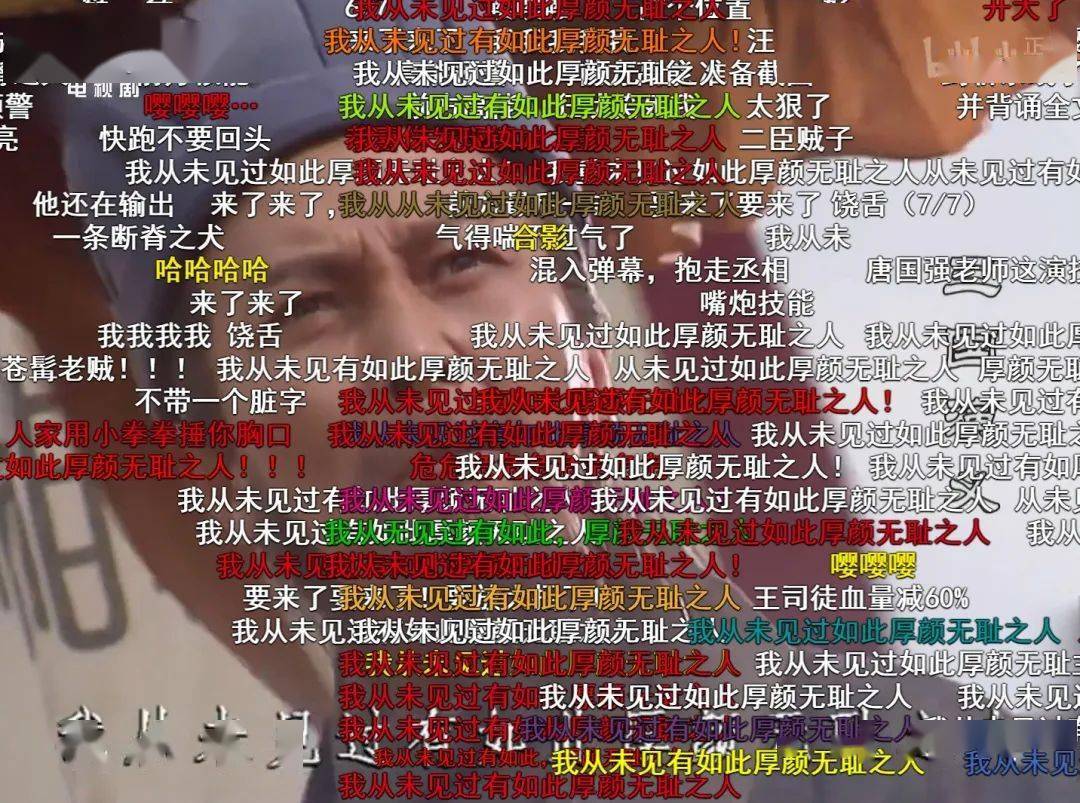

弹幕“支配”下的《三国演义》,最有名的段落当属诸葛亮骂死王朗一节,它早已被改造为B站鬼畜视频的代表作。诸葛亮的一句“我从未见过如此厚颜无耻之人”,引发了弹幕狂欢。弹幕无限重复丞相此言,堆垒出一堵厚厚的弹幕墙,层层覆盖视频画面。不把画面挡得严严实实,就不足以表达那一刻的心潮澎湃,弹幕“养肥”,才最是可口。大家或以此吐槽身边的厚颜无耻之人(事),或鄙视自食其果的行为,此言出口,恶气也就消了大半。

网友将类似场景统称为“名场面”,在其将到未到之际,往往伴有提醒“前方高能预警”。但有趣的是,弹幕挖掘的名场面与原作的华彩段落其实并不重合。比如,《三国演义》原著中没有“俺也一样”“我从未见过如此厚颜无耻之人”这样的句子,二者均属央视版电视剧的神来之笔,却意外地博取了网友的共鸣。传统的文学阅读、正规的文学教育,无不将《三国演义》奉为古典白话小说的至高典范,其目的在于引导读者更好地学习和消化它的既有内容。相比之下,弹幕只对原文本的模糊处、空白处保有热情,毋宁说,那些以往不被关注的隐秘角落,才最可钻研,最具备“无中生有”的生产力。

上为《三国演义》(1994)第69集,诸葛亮骂死王朗的原剧照,下为弹幕版。该片段已被演绎为B站鬼畜视频的代表作

仿佛内置了放大镜一般,弹幕对于故事细节、人物关系乃至表情姿态都有着超凡的捕捉与建构能力。约翰·费斯克的概括并未过时,粉丝实为“过度的读者”。“过度”二字,得其精髓,却也令弹幕的评价遭遇冰火两重天。对互联网原住民一代来说,开着弹幕看视频才是常态,甚至弹幕大开脑洞所带来的快感,已远远超过原视频内容的魅力。那些超乎个体想象力的“集体智能”,令人一旦入戏,便难以自拔。二〇二〇年六月十二日,B站隆重上线四大名著,无数年轻观众都是奔着弹幕,或是弹幕与四大名著的“化学反应”去的。但对于年纪更长,文化取向也更为传统的网友来说,弹幕污染了剧作,庸俗了原著,宛若妖雾遮天蔽日,毫无理性可言。表面看,这是代际差异。但实际上,弹幕的两极评价,昭示出两种截然不同的文化机制与主体状态,彰显了当下信息读写的双轨制。厌恶者所代表的,乃是印刷文明培育的读写习惯,推崇经典,讲究逻辑与秩序;喜爱者所代表的是互联网文化中跨媒介、多感官、娱乐化的接受方式,注重趣味性与参与感。

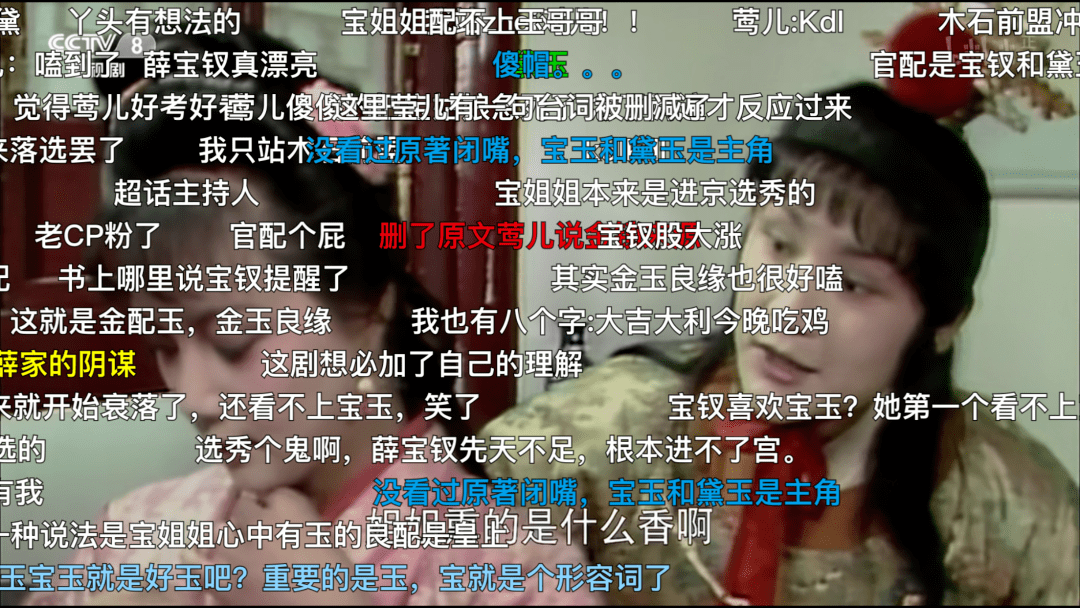

对秩序的轰毁,最典型地体现在四大名著的“梦幻联动”上。如网友调侃:“众所周知,四大名著上了B站后就经常互相串戏变成一部。”比方《红楼梦》中,林妹妹问宝玉从哪儿来,原著写的是从宝姐姐屋里来,弹幕却说“从东土大唐来”。再比如刘姥姥进大观园一节,弹幕飘过“刘姥姥千里走单骑”“刘姥姥误入小雷音”“刘姥姥风雪山神庙”,等等。加之央视版四大名著的演员本就多有重叠,比如何晴、王忠信就演遍了四大名著,徐少华既是唐僧的扮演者之一,又曾饰演大将张辽。此类例子俯拾皆是,天然地令人串戏。而这些原本不会摆到明面的联想,反倒成为弹幕的正宗与主流。

上为《红楼梦》(1987)第3集,刘姥姥初入大观园时的剧照,下则展示了弹幕所擅长的“梦幻联动”

在弹幕空间中,正确、完整、规范、和谐都变得无足轻重,代之而起的,是无政府主义式的“搅和”。原属不同范畴的信息被一锅乱炖,不同类型的语言形式被杂糅拼贴,如同重回蒙昧时代,弹幕闪耀着远古神话般的光晕。经过理性文明的长期洗礼后,短暂地“蒙昧”一下,“搅和”一把,自编自导“人间喜剧”,反倒成为暂时摆脱文明重负的一种人生选择。得以喘息片刻的气口,由是变得弥足珍贵。

弹幕具有强烈的游戏属性,甚至它本身便是语言游戏,追求语不惊人死不休。弹幕充分挖掘了汉语在音、形、义以及文化意蕴方面的复杂性与包容性,常令观者惊呼“弹幕里都是人才”。常见的“谐音梗”,往往故意听错台词或歌词,扭曲原意,以制造娱乐效果。比如,“猴头菇(箍)”、偷吃蟠桃后的“桃饱(淘宝)会员”、“red爷(瑞大爷,即贾瑞)”等。弹幕也善于运用讽刺、隐喻、悖论等手法,拉满表达效果。而其队形,也往往凭借数量、形状、颜色带来视觉震撼。例如,王允将貂蝉献予董卓时,满屏出现“绿布”(吕布的谐音),并用绿色显示,以激发观者的调侃欲。可以说,每条弹幕都是一个别致的跨媒介文本,有其专属的声音、形象与风格。

另外,与当代社会中无所不在的“计算”相比,这一场场文字游戏是如此地毫无功利。以共同兴趣为纽带,网友们互称“兄弟”,埋头建设自家“指挥部”,在蓦然而至的弹幕中寻获同好知音。“居然还可以这么看”“居然与我想得一样”,这样会心一击的感受,令孤独的当代人倍感满足。不同于社会场域中被反复思量过的表达,凭借直觉敲下的弹幕,出于真心、近乎自白,乃是电子时空里的“我手写我口”。因此也就不难理解,弹幕中最为常见的一种类型,便是直抒胸臆。弹幕更依赖于口语词,而非书面语。口语词一旦出现,便自带声音属性与人格色彩,便于形成众声喧哗的交谈氛围。唯有无限趋近言文一致,那个最本真的自我,才能跃然而出,袒露人前。或者更准确地说,弹幕的终点并非呈现完整的自我形象,而是要探入“有趣的灵魂”的某个侧面。

央视老版四大名著电视剧海报

弹幕里充满了各式各样有趣的灵魂。在B站重温四大名著,无异于加入了一场集体怀旧。此时的“社会人”看懂了“前社会人”(孩童)时期所不懂的人情世故。四大名著摇身变为与个人生命息息相关的“当下叙事”:人际周旋、职场之道、爱情秘籍、政治谋略……简直遍地宝藏。而弹幕之间的分享与交流,以表达自我体验为重,并非为了交换什么“等价物”。“逐弹幕而居”的游牧者,即便冒着浅薄之讥,仍不失天真烂漫、舒展身心的收获。这令我们不难想起席勒的著名论断:“只有当人游戏的时候,他才是完整的人。”那么,弹幕的游戏性与趣味性,对于其追随者来说到底意味着什么呢?真的可以带来更美好的人生状态吗?

首先必须承认,弹幕文字游戏的创造门槛与理解成本都极低。伊卡洛斯的飞翔,最终以坠海告终;时至今日,弹幕的飞翔,也不能摆脱这一噩梦。鉴于运动速度飞快,且面向最广大的受众,所以必须令人“秒懂”,否则将坠落于语言之海。秒懂的前提,是对庸常的臣服,这不仅是指对于媒体流行语的追随,更指向一种“自诩快乐的末人心态”,“有什么胜利可言,挺住意味着一切”。自嘲或嘲讽,均跳不出金箍棒画下的“安全圈”,保持在尚不触及本质的限度内。四大名著分别浓缩了庙堂、江湖、世情、神魔的古典智慧,几乎涵盖了中国人精神世界的方方面面。可宏大事物与神圣情感,因为与平凡个体的生活世界距离过远,而显得过于抽象和不真实,也就难获弹幕青睐。弹幕语言游戏,是从云端抛来的断断续续的经验碎片,其将四大名著融化降解,转变成一种轻型的、实用的人生法则。一句句轻快的俏皮话,将潜意识外化为文字趣味,仿佛一场场“轻装旅的冲锋”(乔伊斯语),直接向着观者的神经元进发。就这样,弹幕暴露着人们的无意识、下意识、旁逸斜出的巧思以及“多快好省”的幽默感。

弹幕是依靠趣味赢得受众的。豆瓣小组“笑死我了这弹幕”中便有一则精华帖,梳理“一九八七版《红楼梦》弹幕笑点”,为网友贴心奉送“笑点指南”。观众被设定为追求快乐的存在,而观众也确实是带着收获快乐的预期打开视频的。观众在这样的提示下,提前调整到神经紧张的状态,为“名场面”的到来做好准备,仿佛之前的观看过程只是通向高潮的铺垫而已。名场面中的某些台词还被书名号括出,表达戏中戏、剧中剧的意味。完整的名著故事,被析出若干个类似于小品的片段。而这些片段的点击量与讨论度,都远远高于完整的作品。

豆瓣小组“笑死我了这弹幕”中以”四大名著“为话题的部分帖子

弹幕版四大名著所生产的“梗”与“名场面”,与抖音、快手所生产的短视频一道,共同构成了我们时代最典型的内容生产与消费方式。从正史到外史,从演义到戏说,从长篇章回体到电视连续剧,最终落脚到“名场面”,不必再经历“长叙事”的千道轮回,快感唾手可得。在一个信息超载且传播空前便利的时代,这几乎是必然的结果。人们不必再围着一个“说故事的人”,守住同一家电视频道,而是可以随时随地、高效率地“取其精华”,在几分钟内得知一部作品的内容,然后再将注意力快速滑向别处。大多数人几乎毫无自觉,甚至倍感愉悦地适应了这种新的信息分发体制。

游戏被转化为工作,而趣味正是诱饵。孜孜不倦地搬运搞笑素材,不断生产迭代更新的“名场面”,辛辛苦苦地维持弹幕队形与讨论秩序,不正发明了数字劳动之种种吗?此外,过分追求直接作用于神经系统的快感,是否也是另一重功利呢?频繁的刺激,势必带来趣味的“通货膨胀”,乃至神经麻木。这似乎不会通向席勒所期待的“完整的人”。事实上,“趣味至上”的互联网文化氛围,正在精细地修订人的形态,而且极有可能与席勒的愿景背道而驰。

在热衷弹幕的人看来,弹幕具备野蛮生长的创发力。那些屏幕前点状分布的人脑接口,注定会繁衍出生机勃勃的语言密林。这自然是一幅令人向往的生态图景,不过与口头表演一样,弹幕业已创造出了许多“套话”与流行语。比如,二〇一九年B站的年度弹幕是“awsl”(即“啊我死了”)。这是一句再直白不过的赞美语,形容视频内容令自己无比折服。而缩略语也正是近年常见的网络用语类型,以极其经济的拼音缩写,提高了沟通的效率。与此同时,类似的缩略语也放弃了对于不同情感反应的描绘,关公的神勇、貂蝉的美貌、诸葛的智慧,无一不能用“awsl”来回应。这些套话提高了交谈效率,召唤出固定的、集体性的反应模式,也不可避免地带来语言的“失焦”。格套无可厚非,但其中令人上瘾的传染力,以及之于差异性表达的霸权地位,恐怕与解放创造力的初衷恰好相反。而当新鲜感过去,曾经的趣味也将变得味同嚼蜡。

B站对2019年度弹幕“AWSL”的介绍,认为这是对多种情感的生动表达

更重要的是,弹幕带给人的趣味性、解放感与反讽意味,也已日渐固化为一种模式与立场。在进入弹幕空间之前,观者已做好了发笑准备。我们虽不必重弹“娱乐至死”的老调,但在开放态度之外,更需警惕潜伏着的负面因子:弹幕用户被设定为一群单纯追逐快乐的人,而平台迎合(甚至监控、计算)用户需求来生产内容,从而形成了一个“快乐”的闭环。这一闭环将带来“人的再生产”:它召唤快速、固定、永不停歇的人类反应模式,从每一个神经元做起,在每一次欢笑中起步。B站上线老版四大名著,说到底是一种投资行为。如网友明言,四大名著是当代最大的IP。这种早已融入中国人文化生活深处的文化IP,无疑最有收益保障。而四大名著也确实为B站大量引流,并且更加巩固了“弹幕+视频”的消费习惯。如果弹幕与最为经典的文学影视作品都可以亲密无间,那还有什么“次元壁”是它无法攻破的呢?弹幕版四大名著这道景观,无疑使得弹幕的合法性、正当性更为充沛了。

2020年8月18日,B站宣布四大名著播放量破亿

弹幕的趣味不仅是套路化的,也是相对的。区别于规范化的文学读写,它本身就被加冕为“快乐与创造力的福地乐土”。互联网媒介标榜文化民主、创造力、自发性与扁平化组织,这在过度理性化的社会里具有不容置喙的优越性,如若质疑这些准则,势必会被视为封闭僵化。但正如席勒所说,趣味有时“是在执行一项发自别处的命令”。对于“自发性”“自由度”的无限肯定,势必掩盖“自由”背后的体制——弹幕场域的游戏规则与反应方式——正在发挥的主导作用。弹幕使用者从不会挑战这样的体制,而是在使用当中熟悉、加深这套规则。有人可能会问,什么游戏能没有规则呢?但问题是规则并非由游戏者共同制定,而是由“趣味”的治理术生成,其操纵者乃是资本—平台—流量的三位一体。“三位一体”再叠加超级技术,正在强势改变人们的生活环境,培养固定情境下的消费“习性”,进而重塑他们的文化趣味与生活方式。人们看不见“趣味”的后台,而只是将之视为人性自然,“趣味”的治理术也就顺畅无比了。治理术的另一面,便是生意经。在最为讽刺的意义上,不断制造继而满足人的欲望,不正是最“人道”的生财之道吗?

弹幕空间也绝非极乐净土。在它充满趣味的风格之下,不乏保守性与暴力面,它代表着社会的平均观念水平。这非常典型地体现在《红楼梦》的弹幕中。由于剧情主要涉及男女世情,因而经常出现三观对垒、道德审判的局面。网友吐槽说:“弹幕跟宫斗似的。”弹幕文字甚至还与《甄嬛传》等宫斗剧互文,对于人性阴暗面有着略显病态的沉迷,有时更是充满了不加节制的人身攻击与话语暴力。弹幕如同患上了精神分裂症,一面是狂舞的脑洞,一面是保守的审判。波西米亚的狂想者与清教徒式的道德家,统统被揉进同一副躯体。而永远在上演的道德感,也往往消磨于无谓的撕扯中抖音四大名著人物点击率,对于道德实践的助益其实并不大。事实上,批量生产的线上道德家,正与当代社会普遍的道德匮乏感相伴生。虚拟空间中亢奋的人道主义激情、游走极端的情绪氛围,以及脱离实际的道德说教,反而将现实世界虚化为“雾中风景”,大脑徒劳地活跃,手脚却异常的滞重。

是时候承认,互联网时代的“电子人”已与单一印刷文明时代的“文字人”十分不同。后者向往科学理性,而互联网冲浪者则追求趣味的自发性以及对潜意识的无尽展演。弹幕,淋漓尽致地表现了信息时代的趣味哲学。用游戏的趣味与快感来“修改”人,极其隐蔽,也更为顺畅,这其中无功利的交流感、创造力的释放及至僵化、人的舒展与“被设定”,无不并存。从不会驻足的弹幕,已经急匆匆地向我们宣告了其中的道理:游戏之人,尚不自由。就像伊卡洛斯,享受极致的飞升,最终被烈日熔化翅膀,重又坠入地球引力的怀抱。

彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens)的油画《伊卡洛斯的坠落》(The Fall of Icarus)