13岁的毛泽东,日常一天是这样度过的——

在井湾里私塾读书,沉浸在“旁门邪道”的杂书里,如《水浒传》《三国演义》《隋唐演义》等旧小说。老师不让读,少年就用课本挡着,偷偷读。回到家里,父亲也不让读,他就用布把窗户遮住,让父亲看不见灯光。老师毛宇居看到他喜欢读杂书,就故意多点些如《左传》之类的经书课文,让他背诵。少年都能应付裕如。

82岁的毛主席,日常一天是这样度过的——

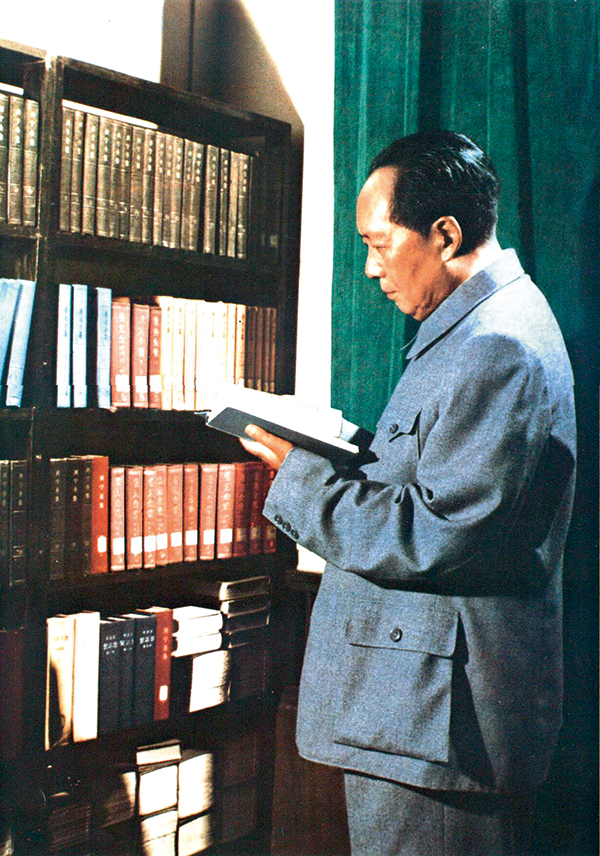

身体衰老了,视力减退了,但读书学习的精神丝毫未减。只要有闲暇,他就要读书。所有书里,他读的最多的还是中国的史书。“4000万字左右的二十四史,他是通读了的,有些部分不只读过一遍。”从1950年到1966年负责给毛主席管理图书的逄先知回忆,在毛主席藏书二十四史的《晋书》封面上,有三册写着“一九七五、八”,有五册写着“一九七五,八月再阅”。字迹笔画颤抖,却很清晰。

1961年,毛主席在庐山上查阅图书。

毛主席爱读史书,也善于引用历史典故。据统计,仅从《毛泽东选集》中有文可查的,即有中国历史事件300多起,中外历史人物100余人。从济世能臣、农民领袖到思想巨擘、文学大家等,在人生的不同阶段,他都有评点。

“毛主席评点历史人物有两个主要特征:一是古史新解,不人云亦云。用历史唯物主义的观点挖掘中国历史,见解独到;二是古为今用人物传记的点评,为现实斗争服务。当然他运用时经过了一些加工和改造,不是完全的照搬照套。”中国社会科学院中国历史研究院研究员周溯源总结道。

“圣贤”与“豪杰”

“愚于近人,独服曾文正。”

——毛泽东青年时对曾国藩的评价

“曾国藩是地主阶级最厉害的人物……其政治立场和作为,自是站在历史进步反面的。”

——毛主席晚年时对曾国藩的评价

青年毛泽东崇尚圣贤。那时他对历史人物的点评中,常常有“圣人”“豪杰”等字眼。1913年他在湖南省第四师范读书时的课堂笔记《讲堂录》,就记录了这样一段话:

“圣贤,德业俱全者;豪杰,歉于品德,而有大功大名者。拿翁(拿破仑),豪杰也,而非圣贤。

有办事之人,有传教之人。前如诸葛武侯、范希文,后如孔、孟、朱、陆、王阳明等是也。

宋韩、范并称,清曾、左并称。然韩、左办事之人也,范、曾办事而兼传教之人也。”

在青年毛泽东心目中,称得上“圣贤”的都是既“办事”又“传教”的人,首推范仲淹和曾国藩。与之相近的概念则为“豪杰”,“歉于品德,而有大功大名者”,如宋朝大臣韩琦和清朝名臣左宗棠。

《讲堂录》中,毛泽东多次谈到范仲淹。一段是谈他的幼时经历、志向与家风:“范文正世家子,父丧,幼随母朱适,故名朱悦。初不自知其为范世子也,人告以故,乃感极而泣。励志苦学,三年衣不解带。”另一段则谈到范仲淹为官砥砺廉洁,老百姓才“始守纲常而戒于不轨”。

1917年8月23日,24岁的毛泽东给远在北京的老师黎锦熙写了一封长信,其中提到“拟学颜子之箪瓢,与范公之划粥”。据《范文正公集》记载,范仲淹昼夜苦学,常煮粥一小锅,等凝结后用刀划成小块,早晚各取两块吃。颜回的“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,和范仲淹的“划粥”而食,都是以苦读为乐,毛泽东准备效仿。

“在接受新文化运动的洗礼之前,毛泽东的精神底色还是偏向于传统的知识分子。”湘潭大学毛泽东思想研究中心主任李佑新告诉《环球人物》记者:“这种对圣贤的推崇,和中国传统文化心理结构一脉相承,是典型的‘内圣外王’‘圣贤治世’的唯心史观。在毛泽东成为马克思主义者后,它就被彻底抛弃了。”

毛泽东在人生的不同阶段曾多次评价曾国藩,从中能看出这一鲜明转变。

少年毛泽东亲昵地称曾国藩是“吾之先民”。其渊源在于曾国藩是湘乡人,而毛泽东8岁前基本上住在湘乡的外婆家。曾国藩名满乡里,拜读曾氏书籍成为一代湖湘学子的风尚。毛泽东也不例外,16岁就读过《曾文正公全集》。韶山毛主席纪念馆至今存有清光绪年间木刻本《曾文正公全集·家书》的第4、6、7、9卷,每卷扉页上都有毛泽东手书的“咏芝(毛泽东的字,后改为润芝)珍藏”。

长沙求学期间,毛泽东的恩师杨昌济是一位“曾国藩迷”。得知毛泽东与曾国藩的渊源后,杨昌济便“引曾涤生(曾国藩的号)、梁任公(梁启超的号)之例以勉之”。这一时期,毛泽东对曾国藩的推崇更明显了。《讲堂录》中,毛泽东多处摘录曾国藩的话。1917年,毛泽东写信给黎锦熙,甚至说:“愚于近人,独服曾文正。”

确立了马克思主义世界观之后,毛泽东对曾国藩的认识就变化了。1926年,他在广东农民运动讲习所授课时说:“洪秀全起兵时,反对孔教,提倡天主教,不迎合中国人的心理,曾国藩利用这种手段,扑灭了他。这是洪秀全的手段错了。”同年,在《纪念巴黎公社的重要意义》一文中,毛泽东说:“大家只知道打倒他(指洪秀全)的是清朝政府,而不知道真正打倒他的主力军,却是地主阶级。打倒太平天国出力最多的是曾国藩,他当时是地主阶级的领袖……故太平天国之事,不是满汉的战争,实是农民和地主的阶级斗争。”

“曾国藩不仅是文人,还是军事家,善于以传统封建文化纲常来维系军心,以忠义血性、亲子师友关系来带兵,毛泽东说的‘手段’就是指的这些。虽然‘肯定’了曾国藩的手段,但他已经清楚地认识到,曾经被尊为‘圣贤’的曾国藩,终归代表的是地主阶级的利益。”周溯源说。

这一认识一直延续到他的晚年。1969年,毛主席谈话中又提到曾国藩,说:“曾国藩是地主阶级最厉害的人物……近代中国人尤其湖南人,从权贵政要、志士仁人到青年学子,大多佩服曾国藩,佩服其治学为人和带兵做事……其政治立场和作为,自是站在历史进步反面的。”

“盗”“匪”“贼”“寇”

“这些小说里有一件事很特别,就是没有种田的农民。”

——毛泽东童年读历史小说时所想

“历代农民革命斗争性质当然与马克思主义革命运动不同,但有相同的一点,就是极端贫苦农民广大阶层梦想平等、自由,摆脱贫困,丰衣足食。”

——新中国成立后毛主席读人物传记时说

年少时期的毛泽东,肯定圣贤、君子,以期他们担当起改造人们思想和世界的重任。相应的,凡人则是需要被拯救的——毛泽东1917年写信给黎锦熙,谈到自己的见解:“自宜为一援手,开其智而蓄其德,与之共跻于圣域。”这时,毛泽东的想法与儒家“亚圣”孟子的“恻隐之心”并无二致。

“到五四运动之后,虽然毛泽东依然关注历史人物,但他的思想已开始走向历史唯物主义。”李佑新说,最能反映毛泽东思想变化的文章,是1919年在《湘江评论》上发表的长篇论文《民众的大联合》,他曾经推崇的圣贤、君子被民众所替代,“因为一国的民众,总比一国的贵族资本家及其他强权者要多”。他明确提出实行社会改造的“根本的一个方法,就是民众的大联合”。

毛泽东对平民、农民式历史人物的看法,也随之发生了根本性的变化。身为农家子弟,早在童年读《水浒传》时,毛泽东的脑子里就冒出过一些想法:“这些小说里有一件事很特别,就是没有种田的农民。所有的人物都是武将、文官、书生,从来没有一个农民做主人公。”但那时,这些还只是模糊的认识。

1926年5月至10月,在广东农民运动讲习所授课期间,毛泽东已经清晰地讲到:秦朝末年,陈胜吴广不堪其苦,遂辍耕而叹,揭起义旗,他们纯粹代表农民利益者。汉高祖虽为地主阶级,但他胜利的原因在于人物传记的点评,初入秦时,即与父老约法三章,得一般人之信仰,故秦人大悦……至于汉时,其实王莽也不是怎么不得了的一个坏人……均田制是王莽时倡的,可见他注意到农民问题了……

认识到不同阶级所代表的利益,终其一生,毛泽东对那些平民、农民出身的“盗”“匪”“贼”“寇”都给予了充分的肯定,并从中汲取经验教训。

据老一辈革命家谭震林回忆,秋收起义后,毛泽东在文家市召集受到挫折的部队,率领队伍向井冈山进军。他总结历史上农民起义失败的教训,说:李自成为什么失败了?很重要的一个原因,就是没有巩固的根据地。

1944年,毛主席致信给陕甘宁边区政府副主席李鼎铭,赞美李自成“实为陕西人的光荣”,并请其向《永昌演义》的作者李健侯转达敬意与建议,“(此书)贬抑其整个运动。实则吾国自秦以来二千余年推动社会当前进步者主要的是农民战争,大顺帝李自成所领导的伟大的农民战争,就是二千年来几十次这类战争中的极著名的一次……此书若按上述新历史观点加以改造,极有教育人民的作用,未知能获作者同意否?”

毛主席也深知农民起义的局限性。毛主席的卫士长李银桥曾回忆,1949年七届二中全会以后,西柏坡的中央机关开始做进城准备。一天,毛主席问李银桥“准备的怎么样”,李银桥说“都收拾好了”。“这里呢?”毛主席指了指李银桥的太阳穴。见他不解其意,毛主席又说:“小心,不要中了资产阶级的糖衣炮弹,不要当李自成。”

逄先知回忆,毛主席比较喜欢看农民起义领袖的传记。除了李自成,陈胜、吴广、张角、张鲁、王仙芝、黄巢等的传记,他是常要看的。“历代农民革命斗争性质当然与马克思主义革命运动不同,但有相同的一点,就是极端贫苦农民广大阶层梦想平等、自由,摆脱贫困,丰衣足食。”1958年武昌会议期间,他读《张鲁传》时这样总结。

墨子和孔子

“墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人。”

——毛主席在延安大生产运动中说

“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵遗产。”

——毛主席在扩大的六届六中全会上说

喜欢梁山好汉、农民起义领袖的毛泽东,自青年时起,就对诸子百家中的墨家思想表现出深刻的认同与偏爱。

墨家“皆衣褐,捆屦、织席以为食”,其行事风格被士大夫们认为是“贱民之所为”。但墨家的人格理想和实践,却在平民大众的心中扎下了根。其影响主要在于:一是自食其力的生活信念;二是平等互助的人际关系——历代农民起义所高举的,从“等贵贱,均贫富”,到“有饭同吃,有衣同穿”,正是墨子“兼爱”思想的旗帜;三是果断无畏的行为方式和献身精神。

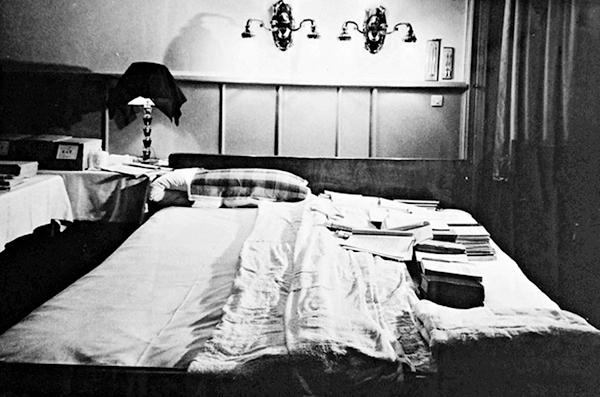

毛主席摆满半床书籍的睡床。

求学时,毛泽东被墨家学说深深吸引。1917年,他在读《伦理学原理》时批注:“墨子之兼爱互助,并非弃吾重大之利益而供他人之小利,乃损己利人而果有利于人也。”1918年,在组织新民学会时,毛泽东在会章中特意规定了几条纪律:“一、不虚伪;二、不懒惰;三、不浪费;四、不赌博;五、不狎妓。”内容和墨家的实践精神高度一致。

著有《毛泽东点评历史人物》一书的作者卢志丹,在书中总结毛泽东一生偏爱墨子的原因:墨子是当时小手工业者和农民利益的代言人。而在近代捣毁“孔家店”的文化背景下,发掘和昭揭墨学独具的现代性因素,成为否定儒学独断权威的重要方式。此外,墨学成为早期中国社会主义者理解和阐释社会主义、马克思主义的重要思想基础。1918年7月21日,新民学会同仁、党的早期理论家蔡和森就曾写信给毛泽东,说:“只计大体上功利,不计小己之利害,墨翟倡之,近来俄之列宁颇能行之,弟愿则而效之。”

1939年2月1日,毛主席对《墨子哲学思想》一文发表了系统的看法。全文近1200字,可能是毛泽东点评历史人物字数最多的一篇。文章开篇就说:“《墨子哲学思想》看了,这是一大功劳。在中国找出赫拉克利特来了。”

这一年,国民党当局开始推行消极抗日、积极反共的政策,毛主席敏锐地察觉到以后的局面会愈发困难,逐渐形成自己动手、丰衣足食的大生产理念。4月24日,“抗大”生产运动初步总结大会上,为了鼓励大家,他以墨子为例,说“墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人”,因为“孔子不耕地,墨子自己动手做桌椅子”。

事实上,毛主席一生都践行着墨家求实行、讲勤苦的人格理想。他和同学萧子升徒步游历,靠写字作对联糊口,没花一个铜板。他的遗物中,有很多震撼人心的物品,如一件补了73个补丁、几乎看不出本布的睡衣和一条打了54个补丁的毛巾被。“穿里面别人看不见,我不嫌就行。”

相比墨子,对于孔子、孟子这两位封建社会的大圣人,毛泽东整体上持批判继承的态度。

1938年10月,毛主席在中共扩大的六届六中全会上说:“学习我们的历史遗产,用马克思主义的方法给以批判的总结,是我们学习的另一任务……从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵遗产。”

1943年6月,一位中央领导同志在一篇关于“人性”问题的长篇通信中说:“一切剥削阶级的学者关于人性、是非、善恶、好恶联系起来所构成的学说,没有一个不是说的错误百出的。”毛主席批道:“剥削阶级当着还能代表群众的时候,能够说出若干真理,如孔子,苏格拉底,资产阶级,这样看法才是历史的看法。”这位领导同志提出:“我们决不能把这种哲学,把孔孟之道,看作是中国文化的优良传统,相反,这恰恰是中国文化的不良传统。”毛主席批道:“孔孟有一部分真理。”

1964年2月,毛主席肯定了孔子的一些教育方式。他说:孔子有六门是礼、乐、射、御、书、数。御是指开坦克、开汽车。书是历史,数是数学。乐是大提琴、大喇叭、小喇叭。现在把孔夫子的传统都丢掉了,只是死读书。接着,毛主席又用批判的口吻说道:孔夫子教学也有问题,孔子没有工业、农业劳动,因此四体不勤、五谷不分。

所有这些对古代思想家的评价,都深刻体现了毛主席作为马克思主义思想家的哲学智慧和辩证精神。毛泽东的文化思想也在此过程中逐步确立和成熟起来。1940年1月,在陕甘宁边区文化协会第一次代表大会的讲演里,毛主席提出“新民主主义的政治与新民主主义的文化”。1956年4月,他又明确提出“百花齐放,百家争鸣”的艺术方针,大力繁荣社会主义文化。

“豪放”与“婉约”

“李白有道士气,杜甫是站在小地主的立场。”

——毛主席评价李白、杜甫

“都是英俊天才,惜乎死得太早了。”

——毛主席评价李贺、贾谊等

立足于实际,这是很多人对毛主席的印象。而另一方面,我们能感受到他身上那喷薄而出的豪情、气魄与想象力。这看似矛盾的两面,却如此和谐地共存于毛主席身上。

“毛主席是一个将革命现实主义、革命英雄主义与革命浪漫主义相融合的典范,基于客观实际之上,强调个人的主观能动性。”周溯源评价道,“这反映到他的文学审美上,他尤其青睐于屈原、‘三李’(李白、李商隐、李贺)那种极富想象力的浪漫主义风格。”

1957年,毛主席批注范仲淹的词时,就明确地说过:“读婉约派久了,厌倦了,要改读豪放派。豪放派读久了,又厌倦了,应当改读婉约派。我的兴趣偏于豪放,不废婉约。”

从青年时代起,毛泽东就喜欢读《楚辞》。《讲堂录》共47页,前11页是他手抄的《离骚》《九歌》全文。1915年,毛泽东和罗章龙因为一份《征友启事》相约在定王台湖南省立图书馆见面,两人海阔天空地谈了两三个小时,其中一个议题便是“主张对《离骚》赋予新评价”。

而据逄先知回忆,新中国成立后,毛主席也常常读《楚辞》。1957年12月,他曾要求工作人员把各种版本的《楚辞》以及有关《楚辞》和屈原的著作尽量收集给他。逄先知收集了50余种,毛主席集中地阅读了这些书。以后,他又在1959年、1961年两次要《楚辞》,并在不同节点多次评价屈原其人其作,说“骚体是有民主色彩的……对腐败的统治者投以批判的匕首”“屈原如果继续做官,他的文章就没有了”,还赋诗一首:“屈子当年赋楚骚,手中握有杀人刀。艾萧太盛椒兰少,一跃冲向万里涛。”

“三李”中,毛泽东最喜欢李白的诗。据曾为毛主席管理图书的张贻玖统计,毛主席圈画过的唐诗约600首,“三李”的诗约占1/3,而圈画过的李白的诗有81首。1942年4月,毛主席约见何其芳、严文井等人,交换文艺工作意见,有人问他喜欢李白还是杜甫。他回答:“我喜欢李白。但李白有道士气,杜甫是站在小地主的立场。”

毛主席对有关历史的典籍、遗迹都很感兴趣。图为1958年3月,毛主席参观成都杜甫草堂。

毛泽东为什么喜欢李白?1959年,儿媳刘思齐生了一场大病,毛主席写信给她:“登高壮观天地间,大江茫茫去不还。黄云万里动风色,白波九道流雪山。这是李白的几句诗。你愁闷时可以看点古典文学,可起消愁破闷的作用。”另一位儿媳邵华则回忆,毛主席评价李白的诗“文采奇异,气势磅礴,有脱俗之气”。

但仅仅这样理解是不够的。原中共中央文献研究室研究员杨胜群表示:“毛主席是革命家诗人,而不是诗人革命家。他的基本思维或者说主导性思维,是革命家、政治家的理性思维,这决定了他的精神世界和人生的基本面。从毛主席的诗词取向上,能看到他那种悲天悯民进而以天下为己任的襟怀、那种革命理想高于天的激越情感,以及压倒一切敌人而从不为敌人所压倒的英雄气概。”

毛主席本人也表达过类似的意思。1938年4月28日,他在鲁艺发表《怎样做艺术家》的讲话,指出“(有些人)以为浪漫主义就是风花雪月哥哥妹妹的东西。殊不知积极浪漫主义的主要精神是不满现状,用一种革命的热情憧憬将来,这种思潮在历史上曾发生过进步的作用”。1965年,他致信给陈毅,谈到写作今诗的要义,“则要用形象思维方法,反映阶级斗争与生产斗争,古典绝不能要”。

也因此,毛主席“不甚喜爱”杜甫的诗,因为其诗“哭哭啼啼”。1957年,烈士柳直荀的夫人李淑一填写了首《菩萨蛮》寄给毛泽东,并索要他1921年写给杨开慧的《虞美人》作纪念,这首词语句凄婉:“晓来百念都灰尽,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”毛主席回信:开慧所述的那首并不好,不要写了吧。有《游仙》一首为赠。这就有了那首著名的、充满革命浪漫情感的《蝶恋花·游仙》:“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。”

毛主席还喜欢李贺和李商隐的诗。他说李贺和贾谊、王弼、夏完淳一样,“都是英俊天才,惜乎死得太早了”,并多次引用、点化李贺的诗,如“一唱雄鸡天下白”“天若有情天亦老”等。李商隐有很多无题诗,有些诗难以确指,众说纷纭。1975年,文学史家刘大杰写信给毛主席,说:“关于李义山(李商隐的字)的无题诗,说有一部分是政治诗,也有少数是恋爱诗,这样妥当吗?”毛主席1976年2月2日回信表示:“现在难下断语,暂时存疑可也。”这封复信距离毛泽东逝世只有半年多。

在这些历史人物、古典诗词的“陪伴”下,毛主席走完了他的最后岁月。6个多月后,1976年8月26日,他向图书管理员要了人生中借阅的最后一本书——北宋学者洪迈的读书笔记《容斋随笔》,书中内容丰富,包括人物轶事、制度沿革、王朝废兴,等等。毛主席一生都嗜读历史,这让人想起他1941年在延安干部会议上讲过的话:“不但要懂得中国的今天,还要懂得中国的昨天和前天。”