中国人民大学哲学院、中国人民大学孔子研究院教授

内容提要:本文认为, 经学复兴的意义在于以经学的形式,实现中国文化思想灵魂的创新。国学代表着相对于西方知识体系的中国固有知识体系,经学在这一知识体系中居于基础与核心地位。国学复兴,首要的便是经学的复兴。在用各种分科化的方式支解国学的学术背景下,复兴传统经学才得以维系国学知识体系的完整与灵魂。经学的重建与复兴,部份地消解了中国哲学学科的合法性危机,中国哲学学科所担当的许多自身不堪的宏大意义, 转移到经学之中。然而,由于当前介入国学研究的许多从业者接受的多是哲学的训练, 故而极可能以在中国哲学学科中颇受诟病的“汉话胡说”、“中学西讲”方式, 照搬于经学研究领域,从而又为今后制造经学学科的“合法性危机”埋下伏笔。如何在经学研究中继承和创新自身话语体系,使经学重新得以生产思想, 是经学复兴的重大课题。

《汉书·儒林传序》:“于是诸儒始得修其经学,讲习大射乡饮诸礼”。什么是经学?经学是指儒家学者注解儒家经典的学问。经学之为经学,包含着三个要素,即经学的主体、客体和内容。经学的主体是儒家学者,儒家学者站在儒家的立场上去注解经典,方属于经学。儒家以外的学者,也有注解经典、翻译经典、研究经典的,但不属于经学。经学的客体,或者说经学的对象,是儒家的经典。儒家经典的范围在历史上有变化,经学的客体或经学的对象也自然发生变化。经学的内容是注解儒家经典,包括文字上的注疏和义理上的阐释,所以经学也可以看作是一种注解经典的学术活动。

时至近代,在中国遭遇“数千年未有之变局”【1】背景下,传统科举制度解体,新式学校成立,传统知识体系让位于以西方知识体系为标准的现代知识体系。在 “六经皆哲学”(王国维) 的观念下,“进口”的哲学把“国产”的经学从知识体系和教育体制中驱除了出去。

随后,在引入西方理论作为政治意识形态的背景下国学的集部,经学已失去了作为立国“大经大法”【2】 的功能,既不被“祖述”,也不被“宪章”,经学存在的意义也丧失了。故而在学术上,可以直言不讳地宣称:“经学已经死亡”!【3】的确,传统意义上的经学已不复存在。经学的三要素中,首先是作为经学的主体,就已不复存在。现代学科体制中的学者,对儒家经典的研究,即使仍然把这种研究称为“经学”【4】,像《辞海》所解释的,“把儒家经典作为研究对象的学问,内容包括哲学、史学、语言文字学等”,和传统意义上的经学,根本就不是一回事。

目前,经学研究在中国大陆逐渐受到关注,数套“中国经学史”的编撰比较引人注目。李泽厚《论语今读》、蒋庆《公羊学引论》、李零《丧家狗—我读》等“我注六经,六经注我”式的作品,虽然很有争议,但也引出“新经学”的话题。也有学者将“新经学”用于对经学复兴的一种未来期待。【5】总体上,传统和现代意义上的经学, 都出现复兴的趋势。笔者在国学院工作期间,也曾建议成立“经学研究所”,以组织经学研究。经学所后来成立,这是一件很有意义的事情,希望能够多出成果,推动经学研究。

在当前的学术环境下,经学研究在理论层面,包含着丰富的理论问题,适时研讨经学研究的理论问题,是很有意义的。下面仅从中国哲学学科的角度,介入经学领域,讨论几个理论问题。

一、复兴经学的意义

学术研究本来不必非要体现什么意义,一切依赖研究者的兴趣。对什么有兴趣就研究什么,事事都问有什么意义,难免急功近利。可在当前学术和社会背景下,不给出复兴经学的意义,就不免会遇到阻碍。一方面有些学者反对开展经学研究,把经学视作为封建专制服务的意识形态工具,认为对现实没有什么积极意义, 也没有什么学术价值和研究的必要,另一方面,支持经学的声音中,也有对复兴经学的不同期待,相互之间也存在着争执和排斥。为什么要复兴经学研究,在当前倒成了一个有意义的学术话题。

经学是一个复杂的学问体系, 经学研究工作有着不同取向,复兴的意义,很难笼统地去谈,有必要根据经学研究工作的取向,分门别类地加以说明。经学,是一个知识体系,是关于儒家经典的知识大全。要想弄清楚经学这一知识体系,就有必要研究经学的历史。经学研究的基础工作,在学科对应上,属于“经学历史”或“经学史”,对历史学科而言, 经学史属于学术史的一个分支,对国学学科而言,是国学的一个分支。经学历史研究的性质,可以说就是“整理国故”。“国故”之所以仍需要“整理”,理由在于两个方面:一是“国故”本身发生了变化,二是对于“国故”的认识发生了变化。马王堆帛书、郭店竹简、上博简、清华简,都直接和儒经相关【6】,出土文献使经学的材料有了新的增加。从“古史辨学派”的“疑古”到“走出疑古时代”【7】 ,对于“国故”需要重新加以认识和整理,重写经学史也自然很有必要。正如饶宗颐先生所说:“‘经学’的重建,是一件繁重而具创辟性的文化事业,不仅局限文字上的校勘解释工作, 更重要的是把过去经学的材料、经书构成的古代著作成员,重新做一次总检讨。”【8】

经学研究的另一重要内容是经学思想。可以从经学史的角度研究经学思想,形成经学思想史,成为经学史的一个部分或一个分支。徐复观在讲《西汉的经学思想》时就谈到经学史研究阐发经学思想的意义:“《史》、《汉》之《儒林传》只能看出经学的传承,不能看出经学的意义。若经学无意义,则其传承也无意义。 经学的文字是客观地存在,但由文字所蕴涵的意义则须由人加以发现,而不是纯客观的固定的存在。发见常因人因时代而不同,所以经学意义的本身,即是一种进动地历史产物,对它必须作‘史地把握’,才可接触到它在历史脉博中的真生命。中国过去涉及经学史时,只言人的传承,而不言传承者对经学所把握的意义,这便随经学的空洞化而经学史亦因之空洞化,更由经学史的空洞化,又使经学成为缺乏生命的化石,由此一代表古代文化大传统,在中国现实生活中的失坠,乃必然之事。即使不考虑到古代传统的复活问题,为了经学史自身的完整性,也必须把时代各人物所了解的经学的意义,作郑重的申述。这里把它称为‘经学思想’。

此是今后治经学史的人应当努力的大方向, 我在此作一尝试。”【9】徐复观的评论适用于汉代关于经学史的记述,这或许和汉代儒家学者重师承而不重义理的学风有关,若是宋明时代的经学,则此批评未必适用。但这一大段文字对研究“经学思想”意义的说明,是很有参考价值的。经学史研究的一个重要功用,就在于说明归纳注解经典的学术活动以及由此而发生的思想的演变,经典及经学与当下生活的意义关联,也就关联在这些思想之中。

如果仅限于经学史的研究,包括经学思想的研究,很难说这样的经学研究就是经学的复兴,也很难说是建立“新经学”。经学复兴,或者新经学的特质,是复活经学的传统,复活依据经典生产思想的创造传统。经者,常也。经典之为经典,在于其承载的是不移、不易的恒常之道。经典是价值的源头,是灵感的源泉。经学的生命活力, 在于不断阐明、发扬经典所蕴含的价值精神,不断从经典获得灵感和启迪。南宋理学家朱熹的思想曾经历从“中和”旧说到“中和”新说的转变, 帮助他解决学术困惑并产生思想转变的, 是对经典文本《中庸》的反复阅读和思考。朱熹的《观书有感》, 形象地说明了经典在启迪思想上的作用,“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。经典就是思想的“源头活水”。经学的复兴,或者新经学的建立,在形式上表现为重新研究经典、注解经典的学术活动, 在精神气质上表现为回归经典、重新发现经典、发扬经典的思想运动。这也同样正如饶宗颐先生所说,“经书是我们的文化精华的宝库,是国民思维模式、知识涵蕴的基础;亦是先哲道德关怀与睿智的核心精义、不废江河的论著。重新认识经书的价值,在当前是有重要意义的。”【10】

两宋的儒家知识分子, 重新去解读先秦儒家经典, 一扫汉唐经学的迷雾,他们出佛入老,然后“返之《六经》”【11】 ,成功地回应了外来的佛教文化和本土的道教文化,建立起融合佛老的“道体”【12】化的新型儒学—理学,从而完成了自唐代“古文运动”以来的儒学复兴运动。当代经学的复兴,也可期待一扫百年来笼罩在中国学术和中国文化上的迷雾,重新认识和发扬中国传统文化的价值。

自新文化运动以来,中国文化建设的总体趋向是“向西方寻找真理”【13】,来建设中国的新文化。中国学人对于西方思想和学术,已经有了比较充分的了解,已经具备了“出入西学, 返之《六经》”的条件。国学的复兴及经学的复兴,代表了在吸收外国文化优秀成果的同时,我们回归和发扬自己的传统文化,在新时代建设中国新文化的一个趋向。这正如同我解读北京大学不久前成立儒学研究院的意义:从“打倒孔家店”到成立“儒学研究院”,是“五四”以来“新文化运动”的一个自我扬弃,是克服片面性的自我完善。

北京大学儒学研究所

经学的复兴,代表着不同的学术取向和意义诉求。以反传统、批传统为价值取向的,通过对经学历史和经学思想的研究,也可以发现传统的价值,主要是负面的价值。这种发现也并非全无意义,至少他们试图通过对传统的否定来达成对某些正面价值的肯定。以弘扬传统为价值取向的,可以通过经学的复兴来达成中国文化的复兴。标榜“价值中立”,追求客观研究学术的,可以把经学当作一种无关信仰与价值的纯粹知识,多从事一些考据、校勘型的整理工作和经学历史的研究。通过经学的复兴,无疑有助于正在开展中的儒家复兴运动,但应注意,不要把经学复兴简单等同于儒学复兴。笔者也支持并参与儒学复兴,但也主张理智对待国学研究和经学研究, 保持好个人信仰和学术研究的张力,不要让儒学或儒 教的工作来干扰学术研究和国学教育。经学复兴的极致,在于充分展开这种种思 想的或学术的丰富可能性,可谓“并育而不相害”、“并行而不相悖”,亦即“和 而不同”。无论如何,否定和阻挠经学研究的开展,在学理上是说不过去的。

二、经学与国学

用“国学”这一名称,来指称中国传统的学术文化, 在目前还是有争议的。有的学者认为,用国别称呼一国的学术是不恰当的,世界上并没有什么法国学、德国学、英国学、美国学,为什么中国非要有一个独有的“国学”?这个看法其实是说不通的。

我们都知道,中国人把自己的学术称作“国学”,是由于引入西学并全面取代中国自身的学问的结果。由于所谓现代学术与学科体制都是按照西学的,中国自身的学术体系无法与之对应,如果不想被全面肢解或全面抛弃,只好采用一种退守的策略,以强调中国固有学术体系的特殊性,来求得其存在的完整性,只好把自己的学问称作“国学”。意思是说, 我们中国有一套与西方那一套完全不同的、完整的知识体系。

世界上为什么没有法国学、英国学、德国学一类的说法?一是因为这些国家的学术扩张到全世界来了,成为普遍化的全球化的学术,没必要强调其独特性,二是因为这些国家的学术,没有以国别区别的什么独特性,称不上什么法国学、英国学、德国学。这些西方国家有着共同的知识来源,没有截然异于他国的知识体系。在非西方国家中,只有中国和印度是西方以外在思想和文化上具有世界影响的独特范型,也惟有印度和中国才有可能称自己固有的学术为“国学”。但不幸的是,印度不仅历史上由于雅利安人的入侵曾中断其文明历史,而且由于西方殖民国家的野蛮侵略, 英语取代了印度本国固有的语言成为官方语言, 传统文化除了以印度教为代表的宗教文化外保留下来的很少。世界上只有中国是惟一未中断其文明历史的文明古国,也是非西方国家中惟一保有其独特知识体系的国家。我们再看看中国周围的几个国家,他们虽然也拥有各具特色的传统文化,但却并不拥有专属于自己的独特的知识体系。我们现在编纂《韩国儒藏》,去看韩国过去怎么对儒家著作分类。历史上的朝鲜,对于儒家著作的整理和分类,依然是依照两晋以来经、史、子、集的做法,基本就是《四库全书》的朝鲜版。所以,中国是一个惟一有资格把自己的传统学术称作“国学”的国家。

世界上虽然没有什么法国学、英国学、德国学,但并不意味着人们不重视这些国家拥有自己的独特历史和文化。德国莱比锡大学和中国大学交流的历史比较早,笔者曾经看过该校的硕士生招生专业,其中就有盎格鲁—萨克逊学研究、日耳曼学研究,属于以人种学、文化学为中心的跨学科综合性研究。

也有的学者主张“国学”就相当于西方的“古典学”,甚至把“国学”也直接对译成 。有的学者主张建立“中国的古典学”。【14】 这其中也有可以商榷之处。古典学,这门专门研究古希腊—罗马文明的学问,它研究的对象是已经完结了的文明国学的集部,无论古希腊文还是拉丁文也是死文字。如果把先秦文化从中国历史长河中孤立地拿出来,同西方的古典学相对应,然后建立起所谓“中国的古典学”【15】 ,在开展比较研究的意义上,作为国学研究的一个分支,也并无不可。

但古典学是古典学,国学是国学,应该区分的很清楚。国学反映了中国是世界上惟一未曾中断其文明历史的国家的事实,也反映了传统与现代是一条连绵不断的历史长流。国学是活的国学,而不是古典学。

经、史、子、集四部是图书分类体系,同时也是知识分类体系。经部包括:易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学,主要是儒家经典和注释研究儒家经典的名著。史部包括:正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评。子部包括:儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、谱录、杂家、类书、 小说家、释家、道家。集部包括:楚辞、别集、总集、诗文评、词曲。

从四部之学的详细分类,我们可以看出国学是怎样一个庞大的知识体系。我们对国学的理解,应当明确国学对应的是中国的传统知识体系,对应的是中国传统学术,而不能把国学当作中国传统文化的总称或代称。很多支持国学的人,从弘扬传统文化重要性的角度来论证国学学科成立和国学学科建设的重要性,虽然不能说是错误的,但对国学学科及其成立意义的理解,却还不能说是完全到位。国学之所以要从文史哲等学科中独立出来,就在于在西方知识体系一统中国学术和教育的背景下,给中国固有的学术一块自留地,接续中国传统学术,延续中国固有的知识体系。在这个知识体系中,有自己独特的学术分类、价值理想、话语系统、学术方法和学术规范。如果现在还不及时来做这项工作,即使有所谓现代知识体系对中国传统文化的研究,那么对中华文明而言,仍然无异于归化于他方,失去了自我,中断了文明历史。

从四部之学的详细分类,还可以看出当前经学的复兴,在接续这个知识体系中的地位。关于经学与国学的关系, 学术界就经学与子学、史学和集部之学的关系,作了不少论述,都肯定经学作为统领其他三部的“根”、“源”、“魂”的意义。当然也有不同的意见,有的学者提出经学并非子学全部的根。【16】经学与子学的源流关系,经学在传统学术中居于主导地位,而子学只是附属于经学,这一点应是没有什么疑问的。但在以西学标准建立起来的现代学科制度或学术体系中,子学、史学、集学各分支,皆有相应的学科对应研究,惟独经学各分支,除“小学”可对应文献学之外,其它都成无“家”可归的流浪者。诸子中理论性较强, 较像“哲学”的几家,有哲学学科在研究;兵家,有军事学在研究;法家, 除哲学外还有法学在研究;医家有医学在研究。作为人大国学院“大 国学”特色的少数民族历史文化有民族学和宗教学等学科在研究。在经学各分支中,易因为哲学味较浓,受到哲学学科的青睐。诗,有文学学科研究。其他各分支,基本上就没有什么学科对应,给予系统的研究了。三代之政被称作“礼乐文明”,中华民族自称是“礼乐之邦”,但对于礼学,就没有哪个学科去对应,礼学废弛,四维不张,难怪人们呐喊“还我礼仪之邦”。

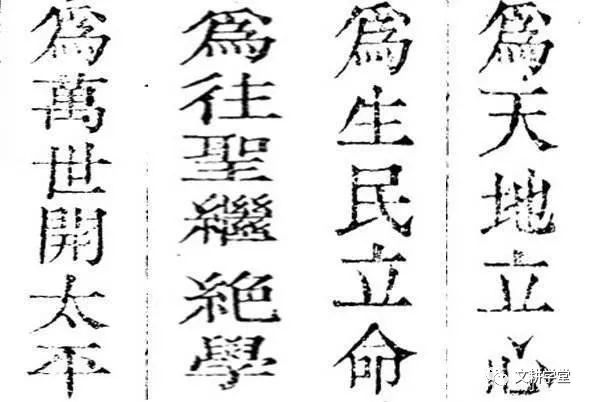

有名的“横渠四句”是古代知识分子的使命担当,也是如今重振国学的使命担当。由于经学在四部中的地位最重要,经学沦为“绝学”的危机最紧迫,因而从接续中国传统知识体系的角度来看,“为往圣继绝学”,首要的任务就是接续经学这一“绝学”。国学范围广泛,内容丰富,国学研究当然不能只研究经学,但理应重视经学,自觉把经学放在重要位置。

三、经学与哲学

关于经学与哲学的关系,学术界流行一种意见,认为哲学(指“中国哲学”) 是经学的一个组成部分。经学中讲述历史的部分,属于经学本身,经学中思想的部分,属于哲学。换言之, 哲学是经学中的义理内容。还有一种意见认为,哲学是经学的表达方式,经学思想如果想获得现代表达,则须经由哲学的言说途径。

我们先讨论第一种意见。在讨论经学与哲学关系时,有必要首先明晰哲学(中国哲学)是怎样一门学问。回顾中国学术史,我们可以知道,所谓“中国哲学史” 是近现代被建构出来的一门学问。先有“中国哲学”或“中国哲学史”这个学科,然后才有依据这个学科,以回溯历史的方式,建构起所谓的“中国哲学史”。这门学科的主要工作,就是以西洋哲学为参照,来重新整理中国思想材料。在内容 上,由于诸子看起来比较像“哲学”,子学受到较多的重视,《六经》除周易外看起来不那么“哲学”,中国哲学一般不重视对于《六经》的研究。以至于有的学者认为, 蔡元培评价胡适建立起的中国哲学是“截断众流”,但在实际上并非是“截断众流”,而是将经学边缘化, 是“塞源”,子学替代经学成为学术的中心,可谓“婢作夫人”【17】,地位颠倒。我们暂时搁置经学和子学对当代学术意义重要性的争论,从研究对象上看经学与哲学的关系,二者或重经学,或重子学,是相互补充的。

我们再讨论第二种意见。如果把哲学看作是经学的表达方式,经学研究也将遭遇类似中国哲学学科的“合法性危机”。中国哲学学科是否具有“合法性”,在这个学科创制初期,就已经有明确的自我认识和明确的回答。胡适是通过给出一个关于“哲学”的一般定义来回答这个问题。冯友兰则明确了中国哲学学科属于比较研究的特性:所谓“中国哲学”,“即中国之某种学问或某种学问之某部分之可以西洋所谓哲学名之者”,“今欲讲中国哲学史,其主要工作之一,即就中国历史上各种学问中,将其可以西洋所谓哲学名之者,选出而叙述之。”【18】冯友兰还说,理论上我们当然也可以拿中国义理学史为参照,去写西洋义理学史,但照当前的现实情况来看是不可能的。根据中国哲学学科在创制之初对自我的清晰地位,本不应该发生什么“合法性问题”,也本不应掀起关于中国哲学史学科合法性问题的讨论。因为中国哲学学科就是一种依照西方哲学来整理中国思想史料的比较研究,在比较研究的意义,有什么合法性问题呢?问题是我们在引入哲学这门学问的同时,终结了自己固有的学问体系,尤其是中断了经学的传统,反而将依照西方哲学学科范式和话语体系的一种比较研究,当作是对中国本土思想的惟一讲述。如此一来,中国哲学学科面临着三个严重的问题:1、理解和表达传统思想的有效性是颇有疑问的;2、本土思想资料成为附会和演绎的材料,感觉良好的所谓用现代思想诠释传统材料,无异于搬弄和附会,这种思想领域的研究活动却很难创新思想和生产思想;3、让一种依照西方学科和话语系统建立起来的解释系统来承担诸如民族精神、精神家园一类的宏大主题,中国哲学学科不堪重任。

国学学科的建立,尤其是经学的复兴,使得中国哲学学科合法性问题部分得到消解—中国哲学学科回归作为比较研究的学科特性,那些宏大意义的担当,交由国学学科去承载吧,中国哲学学科还是在“中国的哲学”和“哲学在中国”之间,更多思考一下“让哲学说汉语”,即“汉语哲学”【19】的问题。中国哲学学科以子学为主要对象的这种哲学游戏,不仅不能承载前述诸宏大意义,也无法保证对传统理解和表达的有效性,也无法保证利于依据本土资源生产具有原创性的思想。

比较研究就是比较研究,沟通中西学术而已。以这种比较研究为特质的学科,研究子学犹有不达,何敢奢望成为经学的有效表达!笔者在6月29日北京大学儒学研究院组织的“中国经学史讨论会”,就表达了这样一个看法:现在哲学家摇身一变就成了经学家,如果不能对曾困扰中国哲学学科的合法性问题有所自觉,努力探索和建立起中国思想的话语系统,那么对经学思想的理解和解释将引发新的经学的“合法性问题”。这种由当下中国哲学学科范式出发的对于经学的研究,不啻是经学的一场新的灾难!

我们虽不排斥以种种西方或现代话语去诠释经学思想的活动,不反对种种让古人穿上西装以展示所谓传统思想的“现代化”的企图,但至少还应在经学研究之中,不失一种接续或重建中国思想叙事方式和叙事话语、探究中国思想真传统真精神的追求。

民族复兴,文化复兴,国学复兴, 经学复兴。经学研究,意义丰富,担当宏大,挑战严峻。“六经责我开生面”【20】 ,复兴经学正当其时!

参考文献:

【1】《李鸿章光绪元年因台湾事变筹画海防折》:“历代备边,多在西北。其强弱之势、主客之形,皆适相埒, 且犹有中外界限。今则东南海疆万余里, 各国通商传教, 来往自如, 麇集京师及各省腹地, 阳托和好之 名, 阴怀吞噬之计,一国生事,数国构煽,实为数千年未有之变局!”见自梁启超《李鸿章传》。

【2】 “周衰,孔子生于东鲁,出类拔萃,继往开来。。。。。。而大经大法,精义微言,具载《六经》。”《国朝宋 学渊源记 ·达序》。

【3】王焱:“有一次我向张先生请教经学方面应当出些什么书。张先生非常肯定地说, 经学已经死亡。”“张先 生”指“张岱年”。见《经学的前世今生——经学与现代社会访谈之一》,载于《21世纪经济报道》 2007 年7 月 21 日。

【4】 例如台湾中央研究院文哲所下设“经学组”,系统开展经学研究。

【5】 参见饶宗颐 2001 年 11 月参加北京大学百年校庆时的讲稿:《新经学的提出—预期的文艺复兴工作》。

【6】马王堆帛书中有《周易》的经和传, 郭店简有《礼记》数篇, 上博简关乎《诗》《礼》《易》,清华简有《尚书》数篇,有的有传世本,有的属佚篇。

【7】 1992 年, 李学勤发表《走出疑古时代》一文;1995 年, 李学勤将相关论文结集, 以《走出疑古时代》为 书名出版。

【8】饶宗颐:《新经学的提出—预期的文艺复兴工作》。

【9】 徐复观:《中国经学史的基础》,载《徐复观论经学史二种》,上海书店出版社 2002 年 4 月第一版, 第 164 页。

【10】饶宗颐:《新经学的提出—预期的文艺复兴工作》

【11】③ 《宋史 ·道学传》记张载“„„又访诸释、老,累年究极其说,知无所得,反而求之《六经》。”

【12】 朱熹与吕祖谦合编理学入门读物《近思录》,首列“道体”。吕祖谦以为无此必要,朱熹则以为不列“道 体”,《近思录》就没有编写的必要。

【13】毛泽东在 《论人民民主专政》 一文中指出:“自从一八四○年鸦片战争失败那时起,先进的中国人,经过 千辛万苦,向西方国家寻找真理。洪秀全、康有为、严复和孙中山,代表了在中国共产党出世前向西方寻 找真理的一派人物”。《毛泽东选集》第 4 卷,人民出版社, 1991 年 6 月第 2 版,第 1469 页。

【14】见刘晓枫在“古典西学在中国”论坛的发言:《为什么应该建设中国的古典学》。

【15】刘钊、陈家宁:《论中国古典学的重建》。

【16】例如郑杰文教授认为夏商周三代学术并非一个单一的脉络发展下来。到了汉代,也有一些别的学术参入 到汉代的经学中。

【17】张京华:《中国何来轴心时代?(下)》,载《学术月刊》 2007 年第 8 期。

【18】冯友兰《中国哲学史》和《中国哲学简史》对中国哲学史学科有明确界定。

【19】彭永捷:《汉语哲学如何可能》,《学术月刊》 2006 年第 3 期。

【20】“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”。王夫之自题画像堂联。