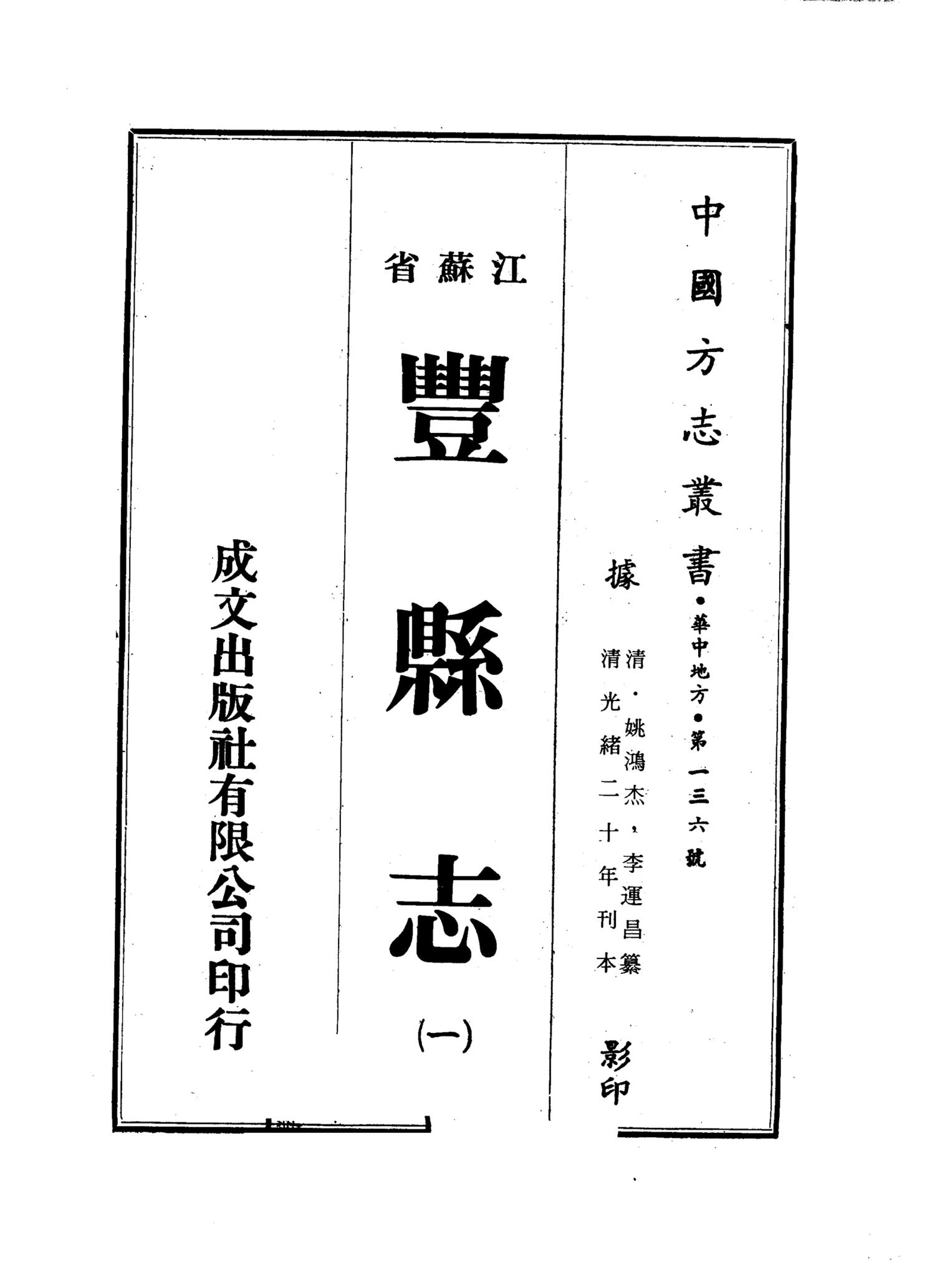

浅谈清光绪版《丰县志》

文图、许砚君

在中华民族现存的古代文献中,地方志是一种特殊的书籍载体。流传至今的《山海经》、《禹贡》、《周官》和古地图被大多数学者认为是方志的源头,这些古籍也对后世方志的定型与成熟影响很深。《隋书·经籍志》载:“后汉光武,始诏南阳,撰作风俗,故沛、三辅有耆旧节士之序,鲁、庐江有名德先贤之赞。郡国之书,由是而作。”这部失传的古籍应该具备了地方志的雏形。《隋书·经籍志》又载:“晋世,挚虞依《禹贡》、《周官》,作《畿服经》,其州郡及县分野封略事业、国邑山陵水泉、乡亭城道里土田、民物风俗、先贤旧好,靡不见悉。”显然,《畿服经》已经具备了后世方志的基本体例。中国现存早期的方志有《越绝书》、《华阳国志》等。丰县在东汉属于沛国,而《沛国耆旧传》是江苏省可知的最早方志,惜已早佚。从东汉到元代,方志经过了一个漫长地发展与成熟的过程。

一、所知历代丰志概述

永乐十六年(1418),诏修“天下郡县志书”,由于朝廷以及官府的重视及督促,明代各省、府、州、县修志才正式普及开来,清代亦然。明清两代是县级方志的兴盛时期。

据可考文献,丰县的地方志肇修于明正德十四年(1519)到嘉靖三年(1524)之间,由当时县令、山西泽州举人裴爵(字古愚)率领邑内有识之士创修,“出众人之手,成一家之言。”遗憾的是,裴爵在嘉靖三年稿成之时调离丰县,未及付梓。

四十四年后,也就是隆庆二年(1568),县令尹梓倡修县志,庠生周如金献出家中保存的志稿,使纂修省略了很多工作量,丰县儒学教谕浙江海盐人李星(字望山)和训导德清人夏时(字寅谷)同修,邑庠生崔动、周如金负责考订,刘存义、曹可教、渠有澜、刘光久负责编集。隆庆三年七月,稿成刊印,这便是丰县第一部刊刻流传的地方志。可惜,这部志书真容已经久不可觅。

我们今天能见到的存世最早的版本,应是河南仪封(今兰考县)举人戴一松万历三十二年(1604)到任不久,根据保存的旧版略增内容而付印的。所增内容仅为万历元年县学门屏书文以及万历元年至三十二年的职官,而增刻文字与原文字体明显有别,此志书的封面仍然是“隆庆丰县志”,1985年县志办与县档案局合编的注释本就是以这个版本的复印件为底本整理的。从版本学来讲,此志使用了隆庆三年的原版,而增入内容又微乎其微国学原典史部,故而,这部存世最早的志书保留着隆庆《丰县志》的原貌,所以称之为隆庆本或万历甲辰本皆可。今县档案馆保存的,即此版的复印件。

存世的第二种明代版本,便是学界所谓的万历增补本。万历三十八年(1610),浙江钱塘贡士孔道源来任丰县令,在其任期内主持了县志的增修,增修内容包括建置、官师、选举、祠祀等条目,增加内容亦不多,大多因旧。此志书前增入彭城籍御史万崇德(字惺新)万历壬子年(1612)仲冬所撰写的序文,而万历四十一年孔道源调任,可知这部志书的付梓时间当在万历四十年的春节前,故而,此版本应称为万历壬子增补本。陈光贻著《稀见地方志提要》称,北京图书馆藏有该志为海内孤本。

入清以后,丰县修志活动比较有序,存世者有顺治版、乾隆版、道光版、光绪版,康熙年间曾由县内博学王恺心主纂丰县志,虽没有单独刊行,但《康熙徐州志·丰县》内容应来源于王恺心所纂志稿。

二、光绪版编纂始末

清代诸版中,光绪版《丰县志》,体例较为完整、内容也最为丰富。 光绪志的主纂人是巨野人姚鸿杰。姚鸿杰,字仲英,以职员与县人唐守忠等办团练抗捻军与太平军,屡保为巨野典史、县丞,后入刘铭传部参赞军务,光绪十一年(1885),因功保举丰县知县。姚鸿杰初任丰县不久,就准备重修县志,旋因调职未果。光绪甲午年(1894),也就是光绪二十年,姚鸿杰再次莅丰的第二年,即设立志局,当年得以完稿。姚“日理词讼,夜清案卷”,在丰县多有惠政,县博今存县内士绅为其所勒立的遗爱残碑,可徵其任绩一斑。 此志稿虽然是由姚鸿杰主持修撰并序,但今天看到的草书序文却是清末丰县著名学者、书法家李荫苓所书,而统筹与主笔却是李荫苓的好友本县举人李运昌。

李运昌字星阶,号梅岑,道光间生于丰县七级里葛巴草集村(今宋楼镇草集村),少避乱,随父居县城,后与其兄李运甲迁居城南状元集(今宋楼镇状元集村),但家务由其兄独任,自己则矢志游学。同治癸酉年(1873),成拔贡,同年,又捷南闱,中榜为举人。翌年,赴北京参加同治甲戌科(1874)会试,以誉录第一,大挑拣选知县,坚辞不就。从此无意仕途,返丰辗转于县城、草集、状元集之间,间课子弟以及乡邻可造者,后吏部累征不赴。以文学名于徐淮。张伯英《徐州续诗征》录其诗词共26篇,为丰县籍诗人入录之最。 光绪甲午,李运昌应县令姚鸿杰以及全县士绅之邀,协修县志。晚年,就闲怡神于城市旧宅,新建陋室以居,起名“市隐园”。在地方学者以及县府官员的请托下,出任丰县视学。自光绪乙巳(1905年)至己酉(1908年)三年间,县内教育颇盛,为士林称道。宣统元年(1909年)春,李运昌与渠仲美筹办丰县咨议局,殚心竭虑,全力致公,为一县硕望。是年,适逢李氏续修族谱,李运昌为之序,稿未就,捐馆于县城家中,卒,葬于县城西北桑行里村父茔侧。

此志参修人员中,负责参订的有恩贡史鸿仪、廪贡卜鸣山、拔贡王明扬、廪生王藻、李荫苓、刘德峻、渠运增;负责采访者有岁贡方俊升、廪贡刘伯昭、廪生颜承绪、崔荣甲、渠运可、包仁辅、附生孙霖浦、例贡傅麟阁、恩贡渠金鼎;负责校对者为廪生卜斯华、附生颜丕承和侯玉阶;缮写人员包括附生王学纯、周文焕、王文炳、胡凤仪。如此阵容,基本囊括了当时丰县在籍的饱学之士。

三、光绪《丰县志》的价值与瑕疵

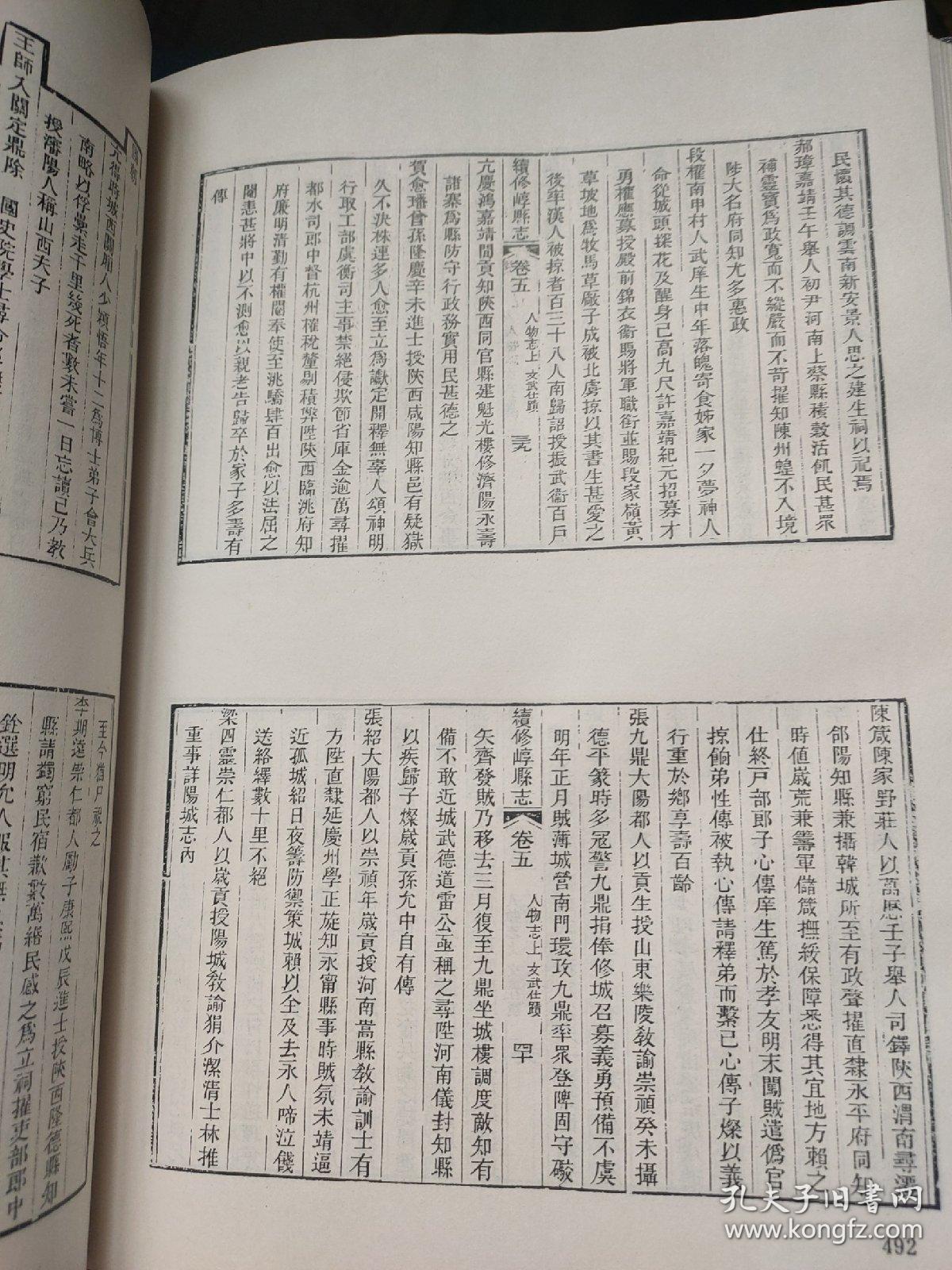

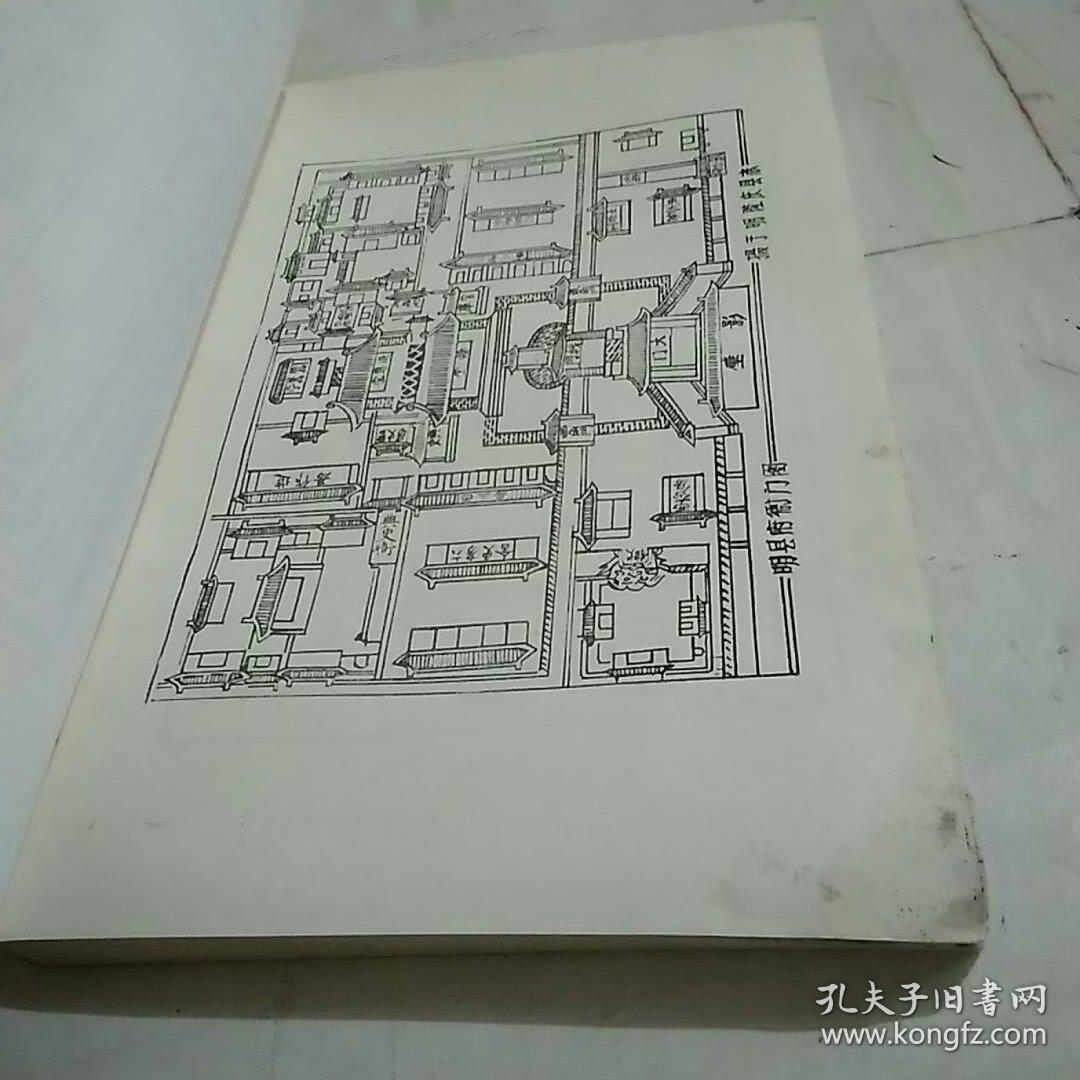

光绪《丰县志》卷首有图考,第一卷封域类细分为沿革、形胜、里甲、风俗、山河、庄堌、村集、物产。第二卷营建类分为城池、公署、圩寨、坊表、亭台并附封建;卷三职官类上分为官制、题名;卷四职官类下为宦迹,其他如赋役、学校、选举、人物、艺文、祠祀、古迹、纪事,基本囊括了以往所有志书之内容,而且,增新补考,虽然编撰者受到时代以及文献匮乏的局限,但此志仍不失为丰县志书之集大成者。

这部县志开本为17.7×27.4厘米,正文雕刻精细,白口,版心单鱼尾,上刻“丰县志”鱼尾下刻卷次、类名和页数,面十一栏,行二十二字,八册一函,共十六卷。县档案馆以及北京、南京、上海图书馆等均有原版。

此志虽名为《光绪甲午丰县志》,而实际上是光绪二十年(1894)完成志稿并没有刊印,根据该志中“职官·题名”中增入姚鸿杰之后两任县令。而最后一位以翰林院庶吉士任丰令的王得庚的初任为光绪二十一年(1895),而王得庚的继任者邵承灏在二十三年(1897)到任,故光绪《丰县志》的刊刻年代应为光绪王得庚任期内,即光绪二十一年与二十二年(1896)间。因此,我们不能称此志为光绪甲午版,而只能客观地称为光绪版《丰县志》。

诚然,光绪版县志记载的大量历史信息,在保存历史、鉴古知今,明察地情、裨益民生,褒正抑邪、教化风尚,乡土亲情、民族认同等方面至今仍发挥着重要作用,有的堪补国史之阙。孟子说:“尽信书则不如无书。”光绪县志与明代县志一样,由于编撰者所处时代以及交通不便、文献缺乏等诸多因素的制约,这些志书问题还是不少的。

首先,被当今社会所摈弃的封建糟泊思想充斥于该书中。

与相邻各县的同时代县志一样,光绪《丰县志》也用大量篇幅为节妇烈女写传,而且占用总书量两成之多。守节、愚孝,被不厌其烦的雷同记载,“割股献汤”这样的字眼屡屡出现。对“夫死妇随”或“夫死妇节”这种摧残人性的做法进行大声讴歌,今天看来是不适时宜的。当然里面记载的某些抚幼孝老的事迹应值得肯定。盲目忠君思想,这是中国绝大多数明清方志中普遍存在的问题,因为受所处时代的社会意识形态左右,光绪丰志中也客观存在如此问题。

其次,缮写错字别字漏字处较多,校对质量相对偏低。

比如,我们丰县元代曾任左丞的袁涣,而误写成“袁焕”;“不堪荼毒”,而误为“茶毒”;清代人非常熟悉的字眼“将仕郎”而误为“将士郎”;成语“界土析疆”而误为“界上析疆”,等等,不一而足。“科举贡生”中史应祯为本朝人,该志脱“祯”字。校对中最不能容忍的错误,当是把新增的明代人物传略列入“国朝”中。对于旧志的记载,运用综合文献知识进行校勘,光绪志在这方面显然乏力。如“列女”中记载的元代胡列妇,本来就不是丰县人。清陈梦雷《古今图书集成》所载姚燧《烈妇胡氏传》中,记载其为“滨州渤海县秦台田家子”,大概是因为有“秦台”两字。光绪本未加详考错从。“四库本”也将此文误姚燧《牧庵集》中文集中,其实此文真正的作者是元代的王恽,因为这篇文章最早见于今存的元至治元年二年嘉兴路儒学刻本《秋涧先生大全文集》中。

光绪版《丰县志.艺文》中,宋代张安道《(丰县)落马碑》诗被误为《高祖故宅》,且误以张为明代人。元代的李凤《沛县过歌风台》诗被误题《高祖故宅》,并错把李凤载为明代人。此外,北宋的胡宗愈被误为元代人;《泸南守王公墓志铭》的作者唐铎被误为唐释;《凫鹥亭序》的姚云是南宋末至元初人。考此碑立于元初,写此序时,姚云已经入为元朝人,而该志却署其为“宋”国学原典史部,当署“元代”确切。文天祥的《丰沛怀古》诗,其实原题为《沛歌》,诗句中的“不出丰沛间”原为“不出徐济间”。所录白居易《朱陈村》诗句中“信为天僇人”,而明刻本《白氏长庆集》为“大谬人”,全唐诗亦然,证明县志是误刻。当然还有,不一而足。

该志“人物”中,记载元代谢仲温为县人,《元史》载其为“丰州丰县人”。考丰州,元朝属于中书省河东山西道宣慰司大同路,唐代设丰州,址在今内蒙古自治区五原县南。丰州下有永丰县,元代改丰州城郭为辅丰县。顺治丰志误收,后诸本皆错从,而清《一统志》以及州府志以及民国《江苏省通志稿》也错从。

另外,还把五代后周昭仪军节度使太原人李筠、李守节父子当做丰县人李若谷的先祖收入,其实,根据现存宋代《李氏世德碑》文中,李如谷“隐不仕”的先祖李筠与前者毫无关联,而且生活年代差距也很大,光绪志对此失察。

再次,因循守旧,对丰县历史上比较重要的沿革、地名、人物、古迹等记载缺乏考据。

如“沿革”中“宋桓公立,封萧叔大心于萧。”是正确的,而是时“丰为支封”就不见任何文献记载。又“初以丰为县,隶楚郡,”,而历代文献中均不见“楚郡”之称,当为楚春申君所在淮北之郡。郡名至今没有见到文献确载。又“复以丰隶泗水郡”,《史记》为泗川郡,今据传世文献与考古成果双重证明,正确称呼应为“四川郡”,或因境内有四条较大河流或因境内有傍水之四块较大平川而得名。郡治也不是“时沛为泗水郡治”,《汉书.地理志》载郡治在相县,《后汉书郡国志》、《水经注》等文献亦明确记载郡治在相县(在今安徽省淮北市相山区境内)。

“沿革”内容当然是完全抄袭了道光版县志,里面问题当然还有。对这些错误问题进行纠正,也许对清末的学人要求太苛刻了。但是,“里甲”内容记载的混乱,就让人莫名其妙了。如把县东北的“襄田里”,划载为县东南;把在县西北的“新赵里(别作辛召里)”记载为县西南。又如“石城”与“食城”使用之混淆,其实,丰县在明代之前,丰县西北与东南都有石城里。而该志对两处的记载同时出现了石城与食城。这样记载让普通读者茫然无识,很难分清楚清代西北“石城里”与东南“食城里”的区别。

又如“山河”中,记载白驹山“在县东南十五里。”当然是抄袭了万历版的说法。但成书比嘉靖《丰县志》稿还早,天顺五年成书的《大明一统志》却记载:“白驹山,在西南二十里。”清一统志亦曰在县西南。既然“成、弘之间,山尤高三丈余,”那天顺年间的记载是可信的,反证县志所载是错误的。

值得重视的是,丰县的母亲河丰水,竟然在“山河”类中只字未提,大概是编撰者所见地理文献匮乏,而误把城南之丰水与城北之泡水混为一谈,说明这部县志对丰县古水系的变迁是缺乏考据的。

还有,“山河”类中出现明显的前后矛盾记载,如白帝河:“在县北五里许,因斩白帝子故名。”而又说斩蛇沟:“县西三十里,高祖斩蛇于此。”考晋代司马彪《续汉书·郡国志》:“丰西有大泽,高祖斩白蛇於此,有枌榆亭。”唐《元和志》载丰西泽在“县西一十五里”,又考《水经注》,丰西大泽当在丰县西南,谭其骧教授《中国历史地图集》标注也在丰县西南,丰县新出土北宋初期石碑同样记载,刘邦斩蛇乡也是县西南,也就是今天的宋楼镇西部区域。从而确证,《史记》所载斩蛇于“丰西泽”实际是“丰西南大泽”的简称。该志还误把宋以后形成的丰县东北大泽与秦汉时期的丰县西南古中阳里之大泽混淆。

需要一提的是,该志“古迹”中关于中阳里、枌榆社、高祖故宅等位置记载也是错误的。丰水在城南,丰水过丰境始称丰水,这在《水经注》中记载很清楚。唐代《艺文类聚》引晋人地理著作说高祖故宅在丰水西九十里(明代县志为迎合宋元错说,篡改为丰水东九里,大谬。),那中阳里、枌榆社(亭)、高祖故宅都应在城南。当然,该志中也记载了古中阳里在城南二十里,可见编撰者对此类“古迹”只是因袭旧志而未进行详细考证而已。

另外,该志《选举.附武职》部分多处舛讹、对明代县志序文的大幅度删减,基本是承袭之前的道光版,而道光版则是因顺治、乾隆等旧志。此外,仍需斟酌之处尚有许多。但是我们要清醒地认识到,编撰如此多信息体量的志书,在交通不便、文献匮乏、考据艰难的清末,而且时间又是如此紧迫,实在是很难得,加之书稿刚刚告竣,姚鸿杰匆匆调任,此志书出现一些问题是在所难免的。毕竟,这是一部建国前收录资料最为丰富的志书,为我们研究清代丰县的历史人文,留下了珍贵的资料,当年所有参与编纂者的辛勤付出,理应受到丰县后人尊敬。

丰县档案馆藏还保存有一种版本,开本为16.8×23厘米,即民初滥觞的大32开本,用纸略有差别。但版框与光绪王得庚刊本同样为14×18.3厘米,字体和内容基本相同,但此版改正了前版中些许错字,民国滥觞的大32开本即为光绪志王得庚版本的修订本,虽然暂时无法知道具体校勘重印时间,但应与民国初期的修志活动有所关联,台湾新文丰出版公司所影印本即据此。

另,我县私人收藏有另一种版本,此版本除了在“职官”中新增了光绪二十三年来任丰县知事的邵承灏姓名,并剔除了姚序文后印章。其余与王本完全相同。可知,此本为吴县令据原版增加自己姓氏后重印,流传本罕见。

民国增校本即使经过了部分修改,其他遗漏与讹错仍然存在,但瑕不掩瑜,这部志书还是值得我们肯定的一部历史文献汇编。总之,光绪《丰县志》长处、特色与缺点错误都是分明的,至于借鉴发覆、抉择扬弃,是在每一位读者。

【作者简介】许砚君,本名许新冉,文化学者,徐州雅集核心成员,徐州市谱牒文化研究会副秘书长、徐州古籍文献研究会筹委会成员,丰县第七届优秀拔尖人才。二十余年默默挖掘、整理、研究丰县历史人文,填补了丰县历史的大量空白并订正了明清县志的诸多错讹。